Sozialisation in der heutigen Gesellschaft

“Sozialisation meint … die Gesamtheit der gesellschaftlichen Einflüsse auf die Persönlichkeitsentwicklung eines Menschen.”1 Die vorangegangenen Kapitel ließen aber bereits erkennen, “daß von einem heranwachsenden Menschen ausgegangen wird, der auf seine Lebens- und Lernprozesse einen aktiv-gestaltenden Einfluß nimmt. Menschen sind nicht Opfer ihrer Sozialisation, sondern sie wirken auf sich und ihre Umwelt immer auch selber ein und entwickeln sich auf diese Weise zum handlungsfähigen Wesen, zu einem Subjekt.”2 Demzufolge wird der Mensch nicht nur sozialisiert, er sozialisiert sich zum Teil auch selbst.3

Es wird … nicht mehr davon ausgegangen, daß Entwicklung ein innerpsychischer organischer “Reifungsprozeß ist, der auf ein zumeist übersteigertes ideales Ziel hinausläuft“, sondern Entwicklung hängt maßgeblich von sozialökologischen Kontexten … und von Rollenanforderungen und -erwartungen der Gesellschaft ab. … In diesem Sinne werden Kinder und Jugendliche betrachtet, die zwar motivationale Grundstrukturen und Handlungsimpulse etwa innerpsychisch selbst hervorbringen. Die psychischen Prozesse sind aber nicht per se als Ablaufschema verstehbar, sondern erfahren, bearbeitet und verwirklicht werden diese immer in Rückkopplung, aktiver Auseinandersetzung und Verbindung mit ihren jeweiligen Umwel ten.”4

Dies kann man verstehen als eigentätige Auseinandersetzung, als Aneignung dieser Umwelten. “Aneignung steht abstrakt-allgemein für den Sachverhalt, daß Individuen sich zu den materiellen und sozialen Kontexten ihrer Lebenspraxis als selbstständig handelnde Akteure in Beziehung setzen. Die Wirklichkeit ist ihnen nicht schlicht gegeben, sondern erschließt sich durch Praxis, durch die sinnerschließende Bedeutung von Objekten und Personen.”5

Dabei kommt dem kindlichen Spiel als spezifische Aneignungstätigkeit dieser Altersgruppe eine wichtige Bedeutung zu.6 Denn das Spiel ist keine Nachahmung von vorgefundener Welt, sondern in ihm werden vielmehr “ sichtbar und wirksam, vergegenständlichen sich Erfahrungen, Ängste, Lüste, Hoffnungen, Bedürfnisse und Leiden, entwickeln sich die persönlichen Formen des Genusses, entsteht das Teilhabebewußtsein an der technischen und ästhetischen Kultur, wird Kommunikationsfähigkeit unter Beweis gestellt, werden Identitätsentwürfe erprobt.”7

Aneignung “ist ein sehr produktiver Lern- und Gestaltungsprozeß, in dem Kinder die Akteure und Regisseure sind. Sie wählen die Themen und mühen sich im konkreten Handeln darum, Bedeutendes und Gesichertes für sich zu erarbeiten. In diesem Sinne leben sie auch Kultur nicht aus, imitieren sie nicht, sondern schaffen sie. Diese Kultur ist bestimmt von Erfahrungen, über die sie sich vor allem miteinander austauschen … Die Chancen für ein solches Aneignen und Kulturschaffen sind allerdings abhängig von konkreten Bedingungen und Partizipationsmöglichkeiten.“8

“Der Aneignungsprozeß ist für Kinder und Jugendliche quasi eingebettet in den “Raum“ unserer Gesellschaft, in die durch die Strukturen der Gesellschaft geschaffenen konkreten räumlichen Gegebenheiten. … die Kategorie des Raumes spiegelt mit seinen Elementen auch die Strukturen der Gesellschaft wieder. … Weil Räume, vor allem städtische Räume, nicht naturbelassen, sondern ganz und gar vom Menschen bearbeitet, gestaltet, verändert und strukturiert sind, müssen sich die Kinder und Jugendlichen diese Räume und die in ihnen enthaltenen Bedeutungen … aneignen … .“9 Was allerdings durch die bereits angesprochene Erwachsenenkultur erschwert werden könnte, die als Ausdruck der Gesamtheit der geistigen und künstlerischen Ausdrucksformen einer (Erwachsenen-) Gesellschaft in Gestalt des Raumes immer präsent ist und der eigenen Kultur behindernd oder gar verunmöglichend gegen über stehen könnte.

Allerdings muß man hier noch einmal betonen, daß “die Anpassung an die Umwelt keineswegs als das Prinzip der menschlichen Entwicklung zu betrachten (ist). Ein Mensch kann sich im Gegenteil auch dahin entwickeln, daß er den Rahmen seiner begrenzten Umwelt verläßt, daß er sich ihr nicht anpaßt, weil er durch sie daran gehindert wird, den Reichtum echter menschlicher Züge und Fähigkeiten voll zu entfalten. “10 – Sich also nach Rogers selbst zu verwirklichen.

Im weiteren Verlauf dieser Arbeit werde ich deshalb auch nur auf diesen, mir am wichtigsten erscheinenden Bereich eingehen. So spielt vor allem das Wohnumfeld, also der Raum, wo sich den Kindern und Jugendlichen die konkreten Verhältnisse unserer Gesellschaft vermitteln, also die Erwachsenenkultur der Heranwachsendenkultur gegenübertritt, eine wichtige Rolle für deren Entwicklung. So macht es etwa einen Unterschied, “ob ein Kind auf einem Bauernhof aufwächst, oder in der 8. Etage eines Hochhauses an einer stark befahrenen Straße … .“11

Während in den ersten Lebensjahren die Wohnung noch der zentrale Lebensraum ist, übt mit zunehmendem Alter die Wohnumgebung einen immer größeren Einfluß auf die Entwicklung aus.

Wohnumfeld und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen

Das Wohnumfeld spielt für die Entwicklung von Kindern mit zunehmendem Alter eine wichtige Rolle, wobei Baackes sozialökologischer Ansatz12 zur Verdeutlichung sehr hilfreich sein kann.

Er macht deutlich, daß die Umwelt, als räumliche Struktur betrachtet, die “Gegenstände, Ereignisse, Prozesse und Personen … (bereithält), die das Kind wahrnimmt und mit denen es im Aufwachsen seine eigene Welt aufbaut und konstituiert. … Durch wahrnehmenden und handelnden Umgang mit der sozialen Umwelt erfährt die Entwicklung des Kindes entscheidende Formen der Beeinflussung: durch Behinderung oder Förderung. … Umwelt definiert Verhalten und beeinflußt Handeln; Verhalten und Handeln definieren Umwelt.“13 Diese Umwelt ist der konkrete Raum kindlichen Erlebens. Sie muß aber nicht unbedingt den Bedürfnissen aller in ihr weilenden Personen entsprechen, welche aber wiederum (wie bereits beschrieben) die Möglichkeit besitzen, sich anders zu verhalten, als die Umwelt dies eigentlich vorschreibt bzw. vorsieht – sie also Einwirkungsmöglichkeiten besitzen.

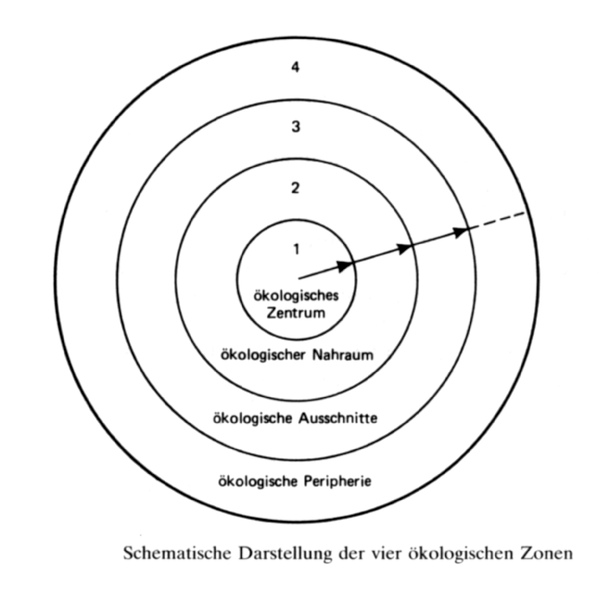

Baacke untergliedert die kindliche und jugendliche Umwelt in vier sozialökologische Zonen (siehe Grafik), welche folgendermaßen zu verstehen sind:

- Das ökologische Zentrum ist das Zuhause, also jener Ort, an dem sich das Kind mit seinen unmittelbarsten und wichtigsten Bezugspersonen, also der Familie, aufhält und interagiert. Für Jugendliche kommt im Idealfall noch hinzu, daß ihnen in der häuslichen Wohnung eine Intimzone zugestanden wird, die seinen wachsenden Distanzierungsbedürfnissen entgegenkommt.

- Unter dem ökologischen Nahraum versteht Baacke die Nachbarschaft, den Stadtteil, das Viertel, die Wohngegend, bzw. das Dorf. Hier nimmt das Kind seine ersten Außenbeziehungen auf.

Für Jugendliche bedeutet diese Zone auch ihr “Revier“, ausgestattet mit Treffpunkten Gleichaltriger, wie z. B. die nahegelegene Disco, der Stadtteilpark mit seinen Bänken und Nischen, Kiosken, Kneipen, etc. Je mehr hiervon vorhanden sind, desto optimaler wird diese Zone empfunden.

- Die ökologischen Ausschnitte sind zweckbestimmte, mit funktionsspezifischen Aufgaben belegte Orte, wie z. B. Schulen, Läden, Schwimmbäder. Das Kind muß hier lernen, bestimmten Rollenansprüchen gerecht zu werden und diese Orte nach ihren vordefinierten Zwecken zu nutzen.

Für ältere Jugendliche kommt dieser Zone noch die Bedeutung zu, daß – wie in der letzten Zone auch – hier die Möglichkeit besteht, peer-Beziehungen zu bilden.

- Als ökologische Peripherie bezeichnet Baacke jene Zone, in der gelegentliche Kontakte und zusätzliche, ungeplante Begegnungen entstehen, welche von den ersten drei Zonen überhaupt erst ermöglicht werden. Es sind unvertraute, nichtalltägliche Orte – wie z. B. der Kinobesuch im Stadtzentrum, Besuche bei weiterentfernten Verwandten und Urlaub – die mit besonders intensiven Eindrücken einhergehen können. Dies gilt auch und insbesondere für verbotene Orte.

Jugendlichen kommt dieser Zone noch Bedeutung bei, weil sie in ihr ihren Handlungsspielraum erweitern können und somit auch mehr Ausweichmöglichkeiten und Alternativen zu ihrer unmittelbaren Umwelt erwerben können.

Grafik14

Baacke geht nun davon aus, daß die ersten drei Zonen (Grafik oben) dem Aufwachsen von Kindern entsprechen, denn deren Welt “wächst“ mit zunehmendem Alter. Halten sie sich also zunächst in der Nähe der unmittelbaren Bezugspersonen auf, so kommt als nächster Entwicklungsschritt die Erkundung des ökologischen Nahraums, also der Nachbarschaft, bestehend aus Straße, Spielplatz, der Räume und Nischen um das elterliche Haus. Spätestens mit dem Schulbeginn betreten sie die dritte Zone, wo ihre Lebenswelt in funktionsspezifische Räume zerfällt. Die Kinder können (und müssen) noch zwischen den einzelnen Zonen pendeln.

Dabei wächst die Welt der Kinder nicht nur, sondern sie selbst wachsen in ihr. Denn je “mehr Bewegungsfreiheit, Kommunikations- und Handlungschancen die einzelnen Zonen für Kinder bereithalten, desto stärker wird deren Entwicklung in jeder Hinsicht gefördert. Kinderunfreundliche, reizarme Umwelten behindern Kinder, ebenso wie großzügige Räume, variantenreiche Mannigfaltigkeit und nichtrestriktives Erwachsenenverhalten Kindern günstige Entwicklungsspielräume gewähren.15

In Bezug auf Jugendliche kommt diesen Zonen eine ähnliche Bedeutung zu16. So unterscheiden sie sich aber, abgesehen davon, ob der Schüler z. B. ein Gymnasium außerhalb seines ökologischen Nahraums besucht, ein Lehrling in einem Großbetrieb außerhalb arbeitet oder aber, ob er z. B. eine Hauptschule im nahen Bezirk besucht, in einem ortsansässigen Kleinbetrieb arbeitet. Hiervon hängt ab, ob er überhaupt Zeit und Interesse hat, sich im Nahraum aufzuhalten, oder nicht lieber peer-Beziehungen außerhalb des ökologischen Nahraums aufbaut. Bleiben sie in ihrem bekannten Bezirk aus den oben genannten Gründen gebunden, nehmen sie an den Gleichaltrigengruppen und -aktionen in der Nachbarschaft intensiver teil.

Diese Aufenthaltsorte müssen aber nicht unbedingt die erwünschten und benötigten sein. Deshalb ist es oftmals so, daß diese Räume für Jugendliche und Kinder viele Enttäuschungen bereithalten.

Erklären kann man sich dies, weil Raumwahrnehmung und Raumaneignung bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen stark auseinander driften. “Ein verwildertes Brachgelände kann in den Augen erwachsener Planer als unschön, dreckig und gefährlich, in den Augen von Kindern aber vor allem als schön, erlebnisreich und grün betrachtet werden. … Kleine Kinder (6 – 8jährige) werden weniger durch die Präsenz menschlicher Einflüsse in natürlichen Landschaften beeinflußt, wohingegen junge und im mittleren Lebensalter befindliche Erwachsene die Qualität einer Landschaft weniger positiv bewerten, wenn Natürlichkeit abnimmt. Das Vorhandensein von Wasser erhöht für kleine Kinder den szenischen Wert einer Landschaft, ein relativ höheres Relief vergrößert die Landschaftsqualität für junge Erwachsene deutlich, ist für Kinder jedoch unerheblich. … Während Kinder vor allem auf die physikalische Form einer Landschaft reagieren, werden Erwachsene in Entscheidungen sowohl von der Form als auch von der sozialen und kulturellen Bedeutung der Landschaftselemente beeinflußt. “17

Auch haben Kinder “ihre eigenen Relevanzsysteme und Ortsbevorzugungen. Die Nutzung der Räume geht nicht auf in den Funktionen, die Architekten und Planer ihnen zugewiesen haben. Boden und Keller, normalerweise nur Abstellräume, werden nicht nur zu beliebten Orten beim Versteckspiel, sondern auch zu Stätten geheimer Versammlung, zu Tempeln, an denen Heiligtümer aufbewahret werden. Das sauber-aufgeräumte Zimmer der Eltern hingegen bleibt fade und leer, zumal die Wohlanständigkeit in ihm verbietet, das zu tun, wozu Phantasie und Imagination Kinder (manchmal) treiben.“18

Genauso verhält es sich aber auch auch mit (von Erwachsenen geplanten) Orten und Plätzen, dem Wohnumfeld / dem sozialökologischen Nahraum der Kinder und Jugendlichen.

Diese, mit sozialer und kultureller Bedeutung belegten Räume und Zonen einer (Erwachsenen-) Gesellschaft, sind oftmals verknüpft mit Kontrollen und Anforderungen seitens der Erwachsenen und mit zuviel Nüchternheit und Gleichförmigkeit seitens der baulichen Planung von Erwachsenen. Bieten also für Kinder und Jugendliche, die auf Selbst- und Weltentdeckung gehen wollen (und müssen) zu wenig Reize. Wie sollen sie sich mit ihrem sozialen Nahraum auseinandersetzen, wenn er ihnen zu wenig Stimuli bieten kann und will, ihnen oftmals keine Sicherheit bietet, und sie somit in ihren Kommunikations- und Handlungsmöglichkeiten stark einschränkt?

Dabei ist es doch gerade die Faszination von frei zugänglichen Orten, die dazu beiträgt, daß Kinder und Jugendliche Erfahrungen in für sie positiven Erlebnisräumen sammeln können und dadurch auch gute Entwicklungsmöglichkeiten vorfinden.

So stellt Bartscher fest: “Kinder haben bei freier Bewegungsmöglichkeit mehr Handlungsfreiheiten, entwickeln differenziertere Sozialbeziehungen zu Gleichaltrigen als Kinder, die sich nur begleitet auf öffentlichen Spielplätzen aufhalten, haben interessantere Spielobjekte und phantasiereichere Spiele. … Schließlich ließ sich durch vergleichende Untersuchungen19 … feststellen, daß die Kinder aus günstigen Wohnumfeldern im Sozialverhalten, in der motorischen und kognitiven Entwicklung deutlich weiter entwickelt waren als die Kinder aus ungünstigen Wohnumfeldern.“20 Zudem zeigten Beispiele jener Untersuchungen, daß unter günstigen Bedingungen im Wohnumfeld ganz eigene Kinderkulturen entstehen können.

Wie oben bereits angesprochen, ist der Sicherheitsaspekt des Wohnumfeldes ebenfalls von Bedeutung, denn solange “Kinder sich nicht sicher fühlen, werden sie ihre Umwelt nicht explorieren, und diese Exploration ist notwendig für die kognitive, emotionale und motorische Entwicklung.“21 Aber auch die Erwachsenen stellen, aus Angst dem Wohnumfeld gegenüber – seien es nun der Straßenverkehr oder das “soziale Milieu“ der Wohngegend – Bedingungen an die Kinder, womit man deren Möglichkeit, sich von der Elternwohnung zum Spielen und Treffen mit Gleichaltrigen zu entfernen, in vier Variationen einteilen kann22:

- Freie Entfernung

- Entfernung mit Erlaubnis der Eltern

- Entfernung mit Erlaubnis mit anderen Kindern

- Entfernung mit bekannten Erwachsenen

Bartscher rückt so auch die geschlechtsspezifischen Unterschiede bei der Raumaneignung und Raumnutzung in den Blickpunkt. “Jungen haben in der Regel gleichaltrigen Mädchen gegenüber deutlich mehr Kompetenzen in der Raumaneignung, was ausschließlich auf Erfahrungsunterschiede durch häufigere und freiere Bewegung im Freiraum zurückzuführen ist. Bezogen auf das Raumverhalten von Mädchen ist insbesondere die Tatsache von Bedeutung, daß Mädchen ab einem Alter von ca. elf Jahren – bis zu diesem Alter werden Mädchen und Jungen in etwa gleich behütend behandelt – in ihrem Bewegungsdrang stärker eingeschränkt werden, während Jungen ab diesem Alter freizügiger ihre Umwelt entdecken dürfen. Hier wirkt die Angst der Eltern um die körperliche Unversehrtheit ihrer Töchter hemmend und verhindert, daß Mädchen ihren Streifraum genauso erweitern wie Jungen im entsprechendem Alter. Noch immer wirken … außerdem traditionelle Rollenprägungen, nach denen Mädchen stärker im Haushalt eingebunden sind … .“23

Untersuchungen von Flade und Kustor 24 zusammenfassend, stellt er somit fest, daß

- sich Jungen öfter draußen aufhalten.

- das Spielverhalten von Jungen sport-, großgruppen- und körperorientierter und damit raumgreifender als das der Mädchen ist. Sie besetzen die typischen Spielraumangebote, wie z. B. Bolzplätze und Skateranlagen, während Mädchen, da sie mehr Wert auf Kommunikation und soziales Verhalten legen, Treffpunkte und Aufenthaltsmöglichkeiten su chen, wo sie im engeren Kreis auch mal unter sich sein können.

- die Mobilität der Jungen im Wohnumfeld größer ist, als die der Mädchen. Denn während Jungen öfter das Fahrrad benutzen, greifen Mädchen eher auf öffentliche Verkehrsmittel zur ück oder gehen zu Fuß.

- Jungen einen größeren Bewegungsraum haben als Mädchen. Denn während Jungen gelegentlich auch Orte im weiteren Umfeld aufsuchen, nutzen Mädchen (auch aus den o. a. Punkten) woh nungsnahe und geschützte Spielbereiche.

Stehen einem Kind also zusammenfassend genügend Möglichkeiten zur Verfügung, seinen Bedürfnissen zum Spielen nachzukommen, öffnen sich ihm ganz andere Entwicklungschancen in motorischen und kommunikativen Bereichen, als denjenigen, die durch Defizite in ihrem kindlichen Wohnumfeld dieser beraubt werden.25

Grafik26

Deinet fügt ergänzend das Modell von Thomas (Graphik) hinzu, welches dem Baakes nachempfunden ist und lediglich einzelne sozialökologische Bereiche deutlicher ausdifferenziert.

Sowohl Baackes als auch Thomas´ Modell liegt außerdem das Konzept des sich erweiternden Handlungsraumes zugrunde.

“Die Untersuchung der Lebenswelten und der Ansatz der Sozialökologie sind durch vergleichbare Tendenzen wissenschaftlicher Betrachtung verbunden. Die Lebenswelt eines Jugendlichen erschließt sich im Längsschnitt seiner Biographie und im Querschnitt der verschiedenen ökologischen Zonen und Bereiche. Jugendliches Erleben wird als Ganzheit in sinnstiftenden (oder auch sinnversagenden!) Umräumen (ökologischen Zonen) aufgefaßt. … Auf diese Weise wird seine Lebenswelt plastisch und in ihren Zusammenhängen ausgebreitet. Jugendsoziologie und Entwicklungspsychologie erscheinen dann als nicht trennbar, und gesellschaftliche, politische oder pädagogische Fragen werden nicht zusätzlich herangebracht, sondern sind dem Ansatz bereits immanent.“27

Und dies gilt natürlich auch bezogen auf die Lebenswelt von Kindern.

Auch die Autoren des Zehnten Kinder- und Jugendberichts gehen auf Kinder und ihr Wohnumfeld ein. Sie kommen zu den gleichen weiter oben dargestellten Erkenntnissen und vertreten ebenfalls die Meinung, daß für Kinder jeden Alters elementar wichtig ist, “Möglichkeit(en) der umfassenden, selbständig-aktiven Aneignung von Erfahrungen durch das Spielen im Wohnumfeld ohne elterliche Kontrolle“28 vorzufinden. “Kinder brauchen dazu öffentliche Räume, Experimentiergelände, ein offenes Aktionsfeld, in dem nicht alles endgültig festgelegt, definiert, mit Namen versehen, unabänderlich durch Gebote und Verbote reglementiert ist. Besondere Bedeutung hat die Straße als Treffpunkt und Spielort. Die offenen Spielmöglichkeiten für Kinder in Außenräumen, vor allem auf der Straße, haben sich allerdings im Laufe der Jahrzehnte verschlechtert. “29

Auch ist zu bedauern, daß die Spielplatzgestaltung zumeist nur an den (vermeintlichen) Bedürfnissen von bis zu 7-jährigen orientiert ist und demzufolge für ältere Kinder wenig attraktiv sind.

Zusammenfassend geben sie u. a. folgende Empfehlungen30:

- Bei der Gestaltung von Spielplätzen und Aufenthaltsräumen müssen die nach Alter und Geschlecht unterschiedlichen Bedürfnisse und Interessen der Kinder speziell berücksichtigt werden. Dazu zählen auch die wenig gestalteten Bewegungs- und Freiräume für die älteren Kinder.

- Es müssen Vorraussetzungen geschaffen werden, damit sich Mädchen ebenso wie Jungen, sicher im öffentlichen Raum aufhalten können und so ihr Wohnumfeld frei erkunden und nutzen können.

- Generationsübergreifende multifunktionale Treffpunkte könnten Kinder dabei unterstützen, ihrem Bedürfnis nach sozialen Kontakten entgegenzukommen. Diese Orte sollten aber nicht tageszeitlich begrenzt werden.

- Dem Bedürfnis der Kinder nach Identifikation mit ihrem Wohnumfeld kann durch Rückzugsmöglichkeiten Rechnung getragen werden. Und zwar, indem man ihnen ein vielseitig gestaltetes Umfeld bietet – mit Nischen, Vorsprüngen, Bepflanzungen etc., wohin sie sich mit ihren Freunden zurückziehen können, um von dort ihre Umwelt zu beobachten und sich anzueignen.

- Es sollten, da Planungsversäumnisse im großstädtischen Bereich nur schwer rückgängig zu machen sind, vorhandene Plätze und Räume zur Nutzung freigegeben und evtl. umgestaltet werden. Zu denken wäre hier an Schulhöfe, Sportplätze, aber auch an Straßen im Wohngebiet, die zu Spielstraßen umfunktioniert werden könnten – dies aber gerade nicht als räumlich abgrenzbare Funkionsorte, welche wiederum mit einseitigen Funktionen und Kontrollen belegt wären.

- Das Wohnumfeld, wie auch die Spielplätze, sollten multifunktional, anregungsreich, gestalt- und veränderbar sowie kontrollfrei sein, damit Kinder aller Altersstufen sich darin selbständig und frei entwickeln können. Dies meint auch, daß ihnen hier Naturerfahrungen in Form von Grünflächen, Bächen, etc. geboten werden müssen.

- Multikulturelle Begegnungsräume und -stätten könnten für Kinder (und genauso für deren Eltern) ebenfalls eine Möglichkeit darstellen, sich ihr Wohnumfeld anzueignen, ihre Nachbarn also besser kennen und verstehen zu lernen sowie gegenseitige Ängste abzubauen. Besonders in benachteiligten Wohngebieten mit manchmal auch hohem Ausländeranteil könnte dies eine Möglichkeit sein, gemeinsam etwas im Wohnumfeld zu “bewegen“ und somit die soziale Infrastruktur verbessern helfen.

Die Adressaten dieser Empfehlungen sind die Kommunen mit ihren zuständigen Ämtern, wie z. B. dem Schulamt, dem Bauamt und der Kinder- und Jugendhilfe. Hier wird auch angedeutet, daß es sich bei der Umsetzung der Empfehlungen nicht vermeiden läßt, Querschnittspolitik zu betreiben.

Außerdem, so die Autoren, “ist bei der Planung und Gestaltung von Wohnen und Wohnumfeld die Perspektive der Kinder stärker zu berücksichtigen. Dazu ist eine Beteiligung von Kindern im Planungsprozeß zu empfehlen, wie sie von einigen Kommunen bereits erfolgreich praktiziert wird.“31

Sie kommen zu dem Schluß: “Wenn lebensweltorientierte Jugendhilfe darauf abzielt, daß Menschen sich als Subjekte ihres eigenen Lebens erfahren, ist Partizipation eines ihrer konstitutiven Momente.“32

Es wird also eine Politik für, mit und von Kindern und Jugendlichen eingefordert, was nach den vorangegangenen Kapiteln ja auch Sinn macht. Und was dies im Einzelnen bedeutet, möchte ich in den weiteren Kapiteln behandeln.

- Tillmann 1997, Seite 9 ↩

- Tillmann 1997, Seite 12 ↩

- Rolff / Zimmermann 1997 ↩

- Ferchhoff 1999, Seite 77 ↩

- Dewe, zit. n. Deinet 1999, Seite 28 ↩

- Deinet, 1999 ↩

- Selle, zit. n. Kazemi-Veisari 1998, Seite 55 ↩

- Kazemi-Veisari 1998, Seite 56 ↩

- Deinet 1999, Seite 30 f ↩

- Leontjew, zit. n. Rolff / Zimmermann 1997, Seite 56; Vgl. auch Holzkamp ↩

- Schröder 1996, Seite 54 ↩

- Baacke 1994 und 1999 ↩

- Baacke 1999, Seite 109 ↩

- Baacke 1994, Seite 76 ↩

- Baacke 1999, Seite 116 ↩

- Baacke 1994 ↩

- Schröder 1996, Seite 43 f ↩

- Baacke 1999, Seite 128 ↩

- Bartscher bezieht sich hier auf Untersuchungen von Blinkert und Hüttenmoser. ↩

- Bartscher 1998, Seite 52 f ↩

- Schröder 1996, Seite 54 f ↩

- Schröder 1996 ↩

- Bartscher 1998, Seite 58 ↩

- Siehe Bartscher 1998, Seite 58; Vgl. auch Flade In Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen 1993 (Seite 39 – 54) ↩

- Bartscher 1998 ↩

- Deinet 1999, Seite 37 ↩

- Baacke, zit. n. Deinet 1999, Seite 38 ↩

- Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 1998, Seite 55 ↩

- Bundesministerium f ür Familie, Senioren, Frauen und Jugend 1998, Seite 55 ↩

- Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 1998, Seite 56 ff ↩

- Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 1998, Seite 61 ↩

- Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 1999, Seite 159 ↩